欧洲尺码与日本尺码对比:如何准确选择适合的服装尺寸指南

开头雷击:为什么你的网购总翻车?

明明标着“M码”,到手却勒得喘不过气;买件日系卫衣,袖子却短得像童装——这种“尺码玄学”的痛,每个网购人都经历过。欧洲和日本作为两大热门服装产地,尺码标准天差地别,盲目下单等于开盲盒。今天,一篇指南拆解欧日尺码差异,教你用数据精准锁定合身款。

欧洲尺码vs日本尺码:背后的逻辑差异

1. 欧洲尺码:数字背后的“宽松哲学”

欧洲尺码以“胸围+身高”为核心参数,例如“38码”对应胸围约95cm,适合身高170cm左右的男性。但欧洲品牌普遍剪裁宽松,尤其注重肩部和腰线的立体感。比如一件标“S码”的意大利衬衫,实际胸围可能比日本同码大3-5cm,更适合骨架宽、肌肉量大的体型。

2. 日本尺码:字母里的“精细化思维”

日本尺码多用“S/M/L”标注,但每个字母对应具体厘米数。例如男装“M码”通常为胸围88-92cm、衣长68-70cm,且剪裁更贴合亚洲人偏瘦的体型。但要注意:日本品牌的“宽松款”可能只相当于欧洲的“修身款”。优衣库的L码牛仔裤腰围82cm,而Zara同码可能达到86cm。

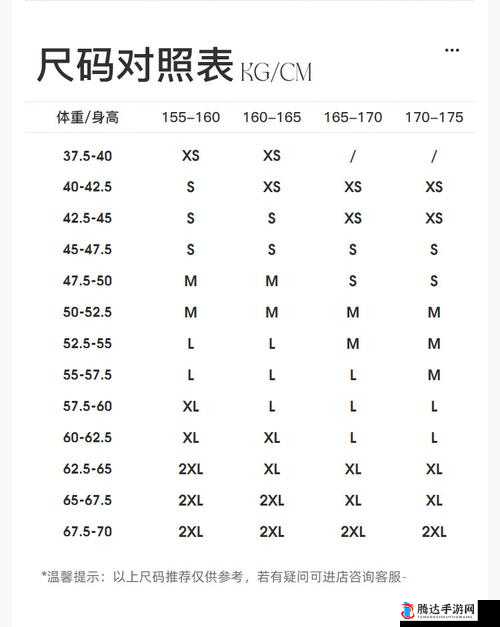

实战避坑:5个关键数据对照表

以男装上衣为例(单位:cm):

| 尺码标签 | 欧洲胸围(如Zara) | 日本胸围(如UNIQLO) | 实际差异 |

|----------|-------------------|---------------------|----------|

| S | 92-96 | 84-88 | 相差8cm |

| M | 96-100 | 88-92 | 相差8cm |

| L | 100-104 | 92-96 | 相差8cm |

关键点:欧洲尺码的“S”可能接近日本的“M”,购买时需对照具体品牌的尺码表,而非依赖标签字母。

细节决定成败:3个易忽略的陷阱

1. 袖长与衣长的“隐藏参数”

欧洲外套的袖长普遍比日本长2-3cm。例如一件德国品牌的“M码”大衣,袖长可能达到65cm,而日本同码仅62cm。若手臂较短,直接选日码更保险。

2. 裤装的“臀围陷阱”

欧洲牛仔裤的臀围设计比日本宽松5%-10%。以Levi's的32码为例,臀围约107cm,而日本Edwin同码仅102cm。梨形身材慎选日码,否则可能卡臀。

3. 女装的“胸腰差陷阱”

欧洲女装默认胸腰差较大(如胸围88cm、腰围68cm),而日本女装胸腰差较小(如胸围82cm、腰围70cm)。苹果型身材穿欧码易显臃肿,沙漏型则可能撑不起日码。

终极解决方案:4步锁定完美尺码

1. 测量工具先行:用软尺量出胸围、腰围、臀围、肩宽、袖长/裤长,精确到厘米。

2. 品牌官网查表:90%的品牌官网提供详细尺寸表,优先匹配身体数据而非尺码标签。

3. 活用用户评价:搜索“尺码参考+品牌名”,真实买家会透露“偏大需选小一码”等关键信息。

4. 退换险必买:尤其海淘时,支付5元保费可避免200元的尺寸翻车损失。

结尾点睛:数据化思维破解“尺码迷雾”

服装尺码的本质是数字游戏,而破解它的钥匙是“用身体数据代替直觉”。无论是欧洲的立体剪裁,还是日本的精细化设计,掌握关键参数就能跨越地域差异,让每一件衣服都像定制般合身。

参考文献:

1. ISO 3635:1981服装尺寸定义与人体测量方法(国际标准)

2. 日本纺织协会アパレルサイズ表示ガイドライン(2020年版)

3. Zara官方尺码指南(2023年更新)

4. 亚洲与欧洲人体型差异对服装设计的影响(纺织学报,2018)

5. 知乎专栏海淘尺码防坑手册:从数据到实战(作者:时尚买手Lena)